1933 - 1945

Die Zeit des Dritten Reiches

1933

Da durch die Vergrößerung Zeilsheims auch die seelsorglichen Verpflichtungen und mit ihnen die pfarramtlichen Verwaltungsaufgaben stark angewachsen sind, drängt die Gemeinde auf die Anstellung einer Seelsorgehelferin. Am 1. März 1933 übernimmt Dorothea Boomers diese Aufgabe in Zeilsheim, muss jedoch die Pfarrei in Sindlingen mitbetreuen.

Am 28. Januar tritt die Regierung von Schleicher wegen fehlender Unterstützung im Reichstag zurück. Bereits am 22. Januar trafen sich der ehemalige Reichskanzler Franz von Papen und der Sohn des Reichspräsidenten, Oskar von Hindenburg, mit Hitler, um über die Bildung einer Koalition des "Nationalen Zusammenschlusses" zu verhandeln. Oskar von Hindenburg kann für das Vorhaben gewonnen werden, und er trägt auch mit die Verantwortung dafür, dass Reichspräsident von Hindenburg überzeugt werden kann, Hitler trotz seiner Abneigungen zum Reichskanzler zu ernennen. Am 30. Januar, der von den Nationalsozialisten als "Tag der Machtergreifung" gefeiert wird, ist es Hitler nach vielen zuvor gescheiterten Versuchen doch noch gelungen, sich die Macht zu erschleichen.

Damit war das Ende der Weimarer Republik besiegelt. Die Gründe für das Scheitern der ersten Deutschen Republik lagen darin begründet, dass der Staat selbst eigentlich nur ein Notbehelf aus der schwierigen Situation von 1918 war, aber auch, weil es um die wirtschaftliche Lage des Staates von Beginn an - durch die viel zu hohen Reparationszahlungen - äußerst schlecht bestellt war. Besonders die Besetzung der Rheinlande und der Gewaltfrieden von Versailles stärkten das Nationalgefühl der Deutschen enorm und sorgten dafür, dass die Politiker, die diese Repressalien hinnahmen, beim Volk kein besonders hohes Ansehen genossen. Den Bürgern fehlte darüber hinaus das republikanische Bewusstsein und die politische Erfahrung. Die Reichswehr bildete einen "Staat im Staate" und die demokratischen Parteien waren so zerstritten, dass es für die NSDAP - oftmals in Zusammenarbeit mit der KPD - ein leichtes war jede kontinuierliche parlamentarische Arbeit zu stören.

Hitlers Kabinett setzt sich nur aus wenigen Nationalsozialisten und aus Mitgliedern der DNVP zusammen; Vizekanzler ist Franz von Papen. Hindenburg und die DNVP glauben, sie könnten die NSDAP in dieser Koalition an die Leine legen und dass sich der Nationalsozialismus an der Macht bald totlaufen werde. Welch eine Fehleinschätzung! Hitler baut statt dessen seine Macht mit Hilfe von Notstandsverordnungen weiter aus. Bereits am 4. Februar werden mit der Verordnung "zum Schutz des deutschen Volkes" verfassungsmäßige Grundrechte außer Kraft gesetzt, und als am 27. Februar der Reichstag brennt, wird am 28. Februar der Ausnahmezustand verhängt, und mit der Verordnung "zum Schutz von Volk und Staat" werden so gut wie alle verbleibenden Grundrechte aufgehoben. Damit beginnt die Verfolgung politischer Gegner, vor allem aus dem Lager der Linken.

Bei der Wahl zum Reichstag am 6. März kann Hitler mit nur 43,9 % der Stimmen zwar keine absolute Mehrheit im Parlament erringen, doch verfügt er mit den Sitzen der mit ihm koalierenden DNVP über 52,9 % der Reichstagsmandate. Diese Wahlschlappe kann Hitler jedoch bereits am 23. März mit dem "Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich", dem sogenannten "Ermächtigungsgesetz", das ihm uneingeschränkte Handlungsvollmachten garantiert wettmachen. Das schlimmste daran ist, dass mit Ausnahme der KPD und SPD alle Parteien dem Gesetz zustimmen und sich damit selbst zu Statisten auf der politischen Bühne degradieren.

Hitler weitet seine Macht weiter aus, indem er versucht, das gesamte Reich unter die Kontrolle der NSDAP zu bringen. Durch das "Vorläufige Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich" werden vom 31. März alle Landesparlamente entsprechend der Stimmenverhältnisse der Reichstagswahl umgebildet und mit dem "Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich" werden in den Ländern Reichsstatthalter eingesetzt, die die Länderregierungen ernennen. Mit dem ebenfalls am 4. April erlassenen "Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" geht die gesamte gesetzgebende Gewalt von der Legislativen auf die Exekutive über. Damit ist fast der gesamte föderalistische Staatsaufbau der Weimarer Republik zerschlagen. Die gesamte Gleichschaltungsaktion wird 1934 mit dem "Gesetz über den Neuaufbau des Reiches", nach dessen Maßgabe am 30. Januar 1934 die Länderparlamente und am 14. Februar 1934 der Reichsrat aufgelöst werden, abgeschlossen.

Am 2. Mai werden alle Gewerkschaften aufgelöst, und nach der Beschlagnahmung aller Gewerkschaftsvermögen die "Deutsche Arbeitsfront" gegründet (24.10.1934). Im Mai und Juli werden KPD und SPD von der Regierung verboten, und alle anderen Parteien außer der NSDAP lösen sich auf. Mit dem "Gesetz gegen die Neubildung von Parteien" vom 14. Juli und dem am 1. Dezember erlassenen "Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat" wird die NSDAP Staatspartei und das Deutsche Reich ein Einparteienstaat.

Die Katholische Kirche versucht zunächst, mit den neuen Machthabern ins Reine zu kommen. Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII., und der deutsche Vizekanzler Franz von Papen unterzeichnen am 20. Juli im Vatikan das Reichskonkordat, das den Katholiken - zu mindestens formal - ihre Rechte zusichert. Jedoch wurde dieses Konkordat in der späteren Praxis des Kirchenkampfes praktisch wertlos, weil Hitler sich nicht an seine Grundsätze hielt. Wie er Religionen und Kirchen einschätzt zeigt Hitler bereits am 6. Mai in einer Gesprächsnotiz recht deutlich:

"Mit den Konfessionen, ob nun diese oder jene: das ist alles gleich. Das hat keine Zukunft mehr. Für die Deutschen jedenfalls nicht. Der Faschismus mag in Gottes Namen seinen Frieden mit der Kirche machen. Ich werde das auch tun. Warum nicht? Das wird mich nicht abhalten, mit Stumpf und Stiel, mit allen seinen Wurzeln und Fasern das Christentum in Deutschland auszurotten. [...] Eine deutsche Kirche, ein deutsches Christentum ist Krampf. Man ist entweder Christ oder Deutscher. Beides kann man nicht sein."

Obwohl die Nationalsozialisten bei den letzten freien Wahlen deutlich an Stimmen gewonnen hatten, können sie in Zeilsheim nicht richtig Fuß fassen. Viele Bewohner der Kolonie sind Sozialisten oder praktizierende Christen, und die Alteingesessenen, traditionell katholisch, finden Rückendeckung bei Pfarrer Rudersdorf. Am ehesten bekommen die Nationalsozialisten Zuspruch von den unkritischen Arbeitnehmern, "völkisch gesinnten" Landwirten oder um ihre Existenz ringenden kleinen Gewerbetreibenden.

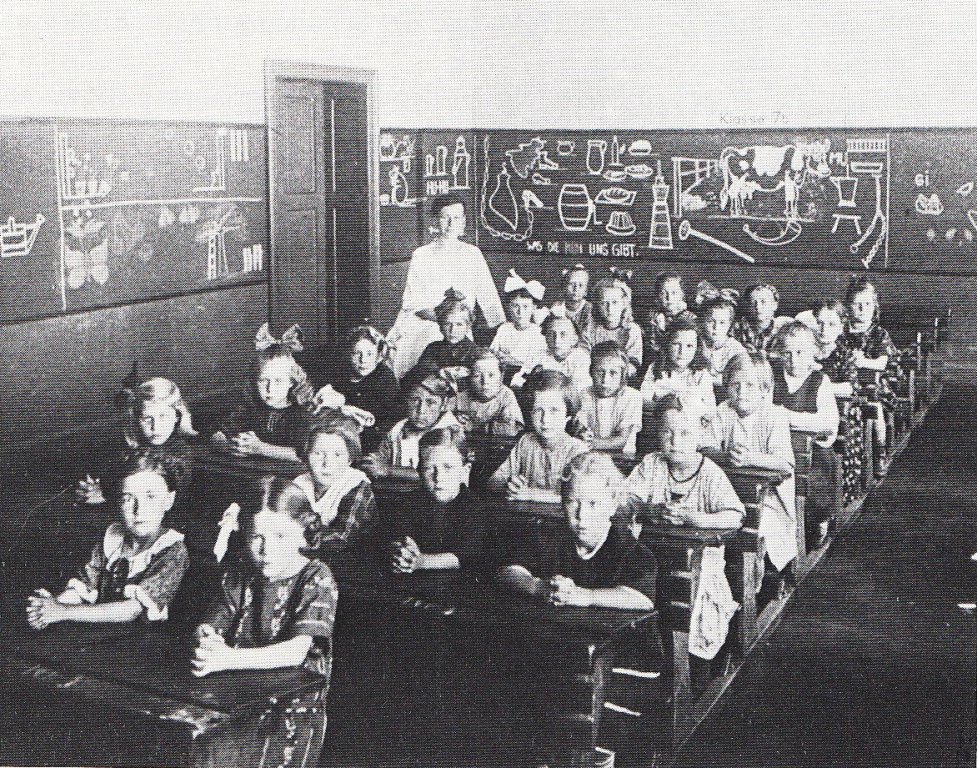

Innerhalb der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft gilt die Jugend als "Garant der Zukunft". Alles läuft darauf hinaus, die Kinder und Jugendlichen zu erfassen und anderen Erziehungseinflüssen zu entziehen. Die Garantie dafür bilden Jungvolk, Hitlerjugend und BDM (Bund Deutscher Mädel), für die ab 1936 die Zwangsmitgliedschaft gilt, und die Schule, in der junge Menschen "körperlich, geistig und sittlich im Geiste des Nationalsozialismus" herangebildet werden. Lehrpersonen, deren Gegnerschaft bekannt ist, werden vom Dienst suspendiert, wie beispielsweise der Rektor der Zeilsheimer Schule, Heinz Kromer, der als Abgeordneter einer demokratischen Partei seine staatsbürgerlichen Rechte wahrgenommen hatte. Mit ihm zusammen werden am 3. Juli 1933 auch die Lehrer Adolf Brandenburger und Paul Schmitt aus dem Staatsdienst entlassen.

1934

Um einer sozialistischen "zweiten Revolution" zuvorzukommen, nutzt Hitler am 30. Juni, als der Plan Ernst Röhms (Stabschef der SA) bekannt wird, die SA und Reichswehr zu einer Miliz zu verschmelzen, die Gunst der Stunde, um politische Gegner aus den eigenen und anderen Reihen zu beseitigen. Dieser sogenannte "Röhm-Putsch" endet in der größten innerparteilichen Säuberungsaktion und kostet auch viele Gegner außerhalb der NSDAP, darunter General Kurt von Schleicher, Hitlers Vorgänger als Reichskanzler und einer seiner Gegner, das Leben.

Als am 2. August Reichspräsident von Hindenburg stirbt, übernimmt Hitler das Amt des Reichspräsidenten und nennt sich fortan "Führer und Reichskanzler". Damit ist Hitler jetzt uneingeschränkter Machthaber im Dritten Reich. Am gleichen Tag noch lässt Hitler die Reichswehr auf seine Person vereidigen, wodurch er die Reichswehr zum absoluten Machtinstrument seiner Politik macht. Später wird diese Vereidigung den Soldaten als Begründung für ihren absoluten Gehorsam dienen; besonders bei den Verbrechen an der Ostfront.

Nach seiner totalen Machtübernahme beginnt Hitler als bald damit, gegen seine politischen Gegner vorzugehen. Neben den Juden und Sozialisten gehören auch die aktiven Christen dazu. In Zeilsheim, einem Dorf mit lebendiger kirchlicher Tradition, bekommen die christlichen Gemeinden dies auch ausgiebig zu spüren. Sind es am Anfang nur kleine Nadelstiche, so folgen bald amtliche Beschränkungen oder Verbote. So werden zum Beispiel die kirchlichen Kindergärten von der Partei übernommen, die christliche Jugendarbeit untersagt, kirchliche Feiertage abgeschafft und der Religionsunterricht in den Schulen verboten. Der Pfarrer und der Kaplan der katholischen Gemeinde, die zu diesen Maßnahmen nicht schweigen, müssen sich Verhöre durch die Gestapo (Geheime Staatspolizei) gefallen lassen und der Kaplan wird sogar ins Gefängnis geworfen. Viele Gläubige packt die Furcht, der Gottesdienstbesuch lässt nach und die Kirchenaustritte häufen sich.

1935

Mit der Volksabstimmung vom 17. Januar wird das Saarland in das Reichsgebiet zurück eingegliedert. Damit beginnt Hitlers "Heim ins Reich"-Politik.

Als am 15. September die "Nürnberger Gesetze" erlassen werden, zeigt Hitler auch, wie er zu anderen Völkern steht, besonders zu den Juden, die mit diesen Gesetzen vollständig entrechtet werden. Alle Deutschen müssen einen "Arier-Nachweis" liefern, um zu belegen, dass sie auch wirklich deutscher Abstammung sind und zur Volksgemeinschaft gehören.

1936

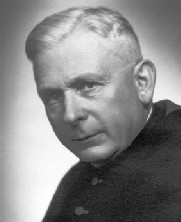

Pfarrer Wilhelm Rudersdorf stirbt am 8. Dezember 1936 in Würzburg. Große Trauer herrscht in der Gemeinde, als die Nachricht von seinem Tode aus Würzburg eintrifft, wo er sich einer Kopfoperation unterziehen musste, die er nicht überlebt.

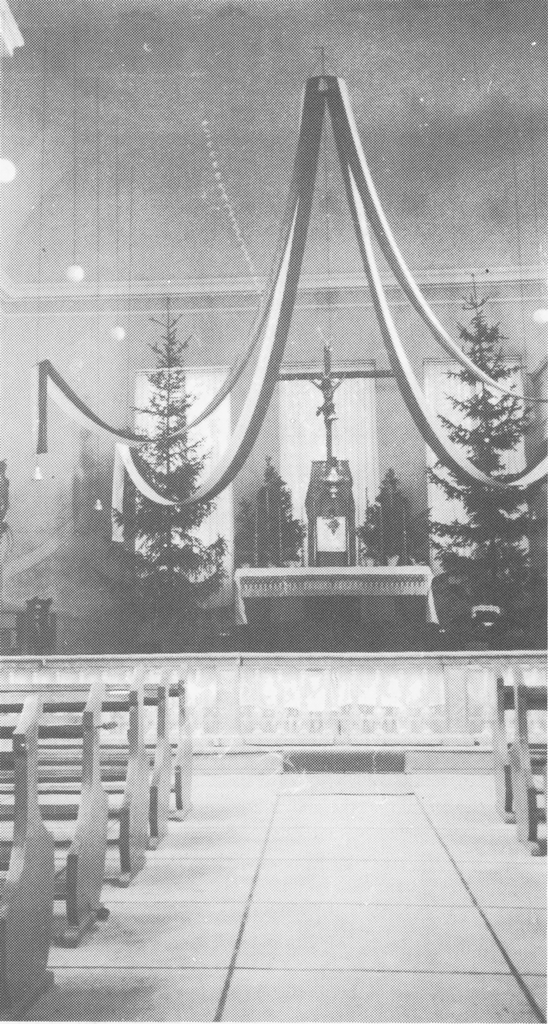

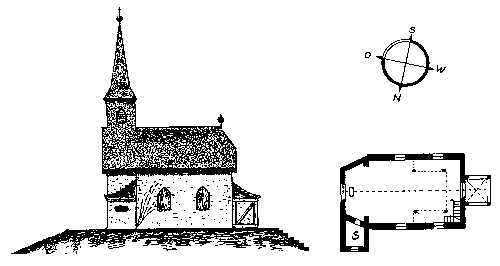

Am 24. Dezember, rechtzeitig zu Weihnachten, stellt Prof. Heinrich Dieckmann die Innenausmalung des Anbaus der Kirche mit großflächigen Fresken zum Thema "Der Aufbau des Reiches Gottes" fertig. Außerdem hat Prof. Dieckmann zwei Fenster mit den 4 Evangelisten gestaltet, die im Chor auf beiden Seiten des Hochaltars eingebaut worden sind. Ebenfalls rechtzeitig zu Weihnachten stellt Bildhauer Adolf Roth die neue Krippe fertig.

Hitler setzt im Jahre 1936 seine "Heim ins Reich"-Politik fort. Am 7. März lässt er die nach dem Versailler Vertrag entmilitarisierten Rheinlande von der Wehrmacht besetzen. Damit beginnen die Verletzungen der Verträge, die von den Regierungen der Weimarer Republik mit den Nachbarstaaten verhandelt wurden und nun durch neue Verträge, die Hitlers Politik begünstigen, ersetzt werden.

1937

Am 1. Januar 1937 wird der Geistliche Rat Alexander Rupp als neuer Pfarrer und Nachfolger des verstorbenen Pfarrers Wilhelm Rudersdorf in Zeilsheim eingeführt. Er übernimmt die Leitung der Gemeinde in einer äußerst schwierigen Zeit und leitet die Gemeinde mit viel Umsicht und Entschlossenheit.

Hitlers Kirchenpolitik scheitert. Trotz des Reichskonkordats wächst der Widerstand der katholischen Kirche und Papst Pius XI. bezieht mit der Enzyklika "Mit brennender Sorge" eindeutig Position gegen Hitler:

"Wer in pantheistischer Verschwommenheit Gott mit dem Weltall gleichsetzt, Gott in der Welt verweltlicht und die Welt in Gott vergöttlicht, gehört nicht zu den Gottgläubigen. Wer nach angeblich altgermanisch-vorchristlicher Vorstellung das düstere und unpersönliche Schicksal an die Stelle Gottes rückt, leugnet Gottes Weisheit und Vorsehung. [...] Ein solcher kann nicht beanspruchen, zu den Gottgläubigen gerechnet zu werden. [...]"

1937 / 1938

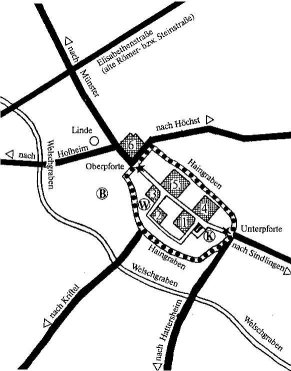

In einer Zeit, als die wirtschaftliche Not und Wohnungsmangel den Alltag prägen, entstehen mit Unterstützung der Hoechst AG auf 800 - 1000 m² großen Parzellen entlang des Welschgrabens 30 kleine Siedlungshäuser. Die Mitglieder der Siedlungsgemeinschaft "Am Steinrutsch" arbeiten weitgehend in Selbsthilfe von früh bis spät an Haus und Garten. Um dem Leben ein klein wenig Glanz zu geben, ist unendlich viel Mühe notwendig. Zu den Baukosten von 5.500 Reichsmark muss jeder Siedler 1.700 Mark aufbringen, was bei einem Wochenverdienst von nur 30 Reichsmark kein geringer Betrag ist.

Die Siedler erhalten darüber hinaus die Auflage, Kleintiere zu halten und einen großen Nutzgarten zu bestellen, eine Auflage, die sich in den schlechten Jahren des Krieges und der Nachkriegszeit als Vorteil erweisen soll, da man praktisch Selbstversorger ist.

In der gleichen Zeit entstehen auch die Häuser im Hahnbergweg, Butznickelweg, Rasselweg, Geierskopfweg und der Bechtenwaldstraße.

1938

Am 2. Oktober feiert die katholische Pfarrgemeinde mit einem großen Festgottesdienst das 50-jährige Jubiläum der Errichtung einer eigenen Pfarrei. Größere Feierlichkeiten sind auf Grund der politischen Lage leider nicht möglich.

Am 12. März marschieren deutsche Truppen in Österreich ein, und am 13. März wird offiziell der Anschluss Österreichs als Ostmark an das Deutsche Reich vollzogen. Damit hat Hitler nach dem Einmarsch in den entmilitarisierten Rheinlanden bereits zum zweiten Mal gegen die Bedingungen des Vertrages von Versailles verstoßen, doch die europäischen Mächte Großbritannien und Frankreich sehen auch dieses Mal wieder nur zu und verfolgen weiterhin ihre "Appeasement"-Politik. Mit der Volksabstimmung vom 10. April, bei der sich 99% der österreichischen Bevölkerung für den Anschluss aussprechen, wird die Besetzung rückwirkend für rechtens erklärt.

Doch auch damit ist Hitler noch nicht am Ende seiner "Heim ins Reich"-Politik angelangt. Mit Hilfe der Presse und des Rundfunks provoziert Hitler eine Krise um die deutsche Bevölkerung im Sudetenland, die im Münchener Abkommen vom 29. September gipfelt, in dem Italien, Großbritannien und Frankreich ihre Zustimmung zum Anschluß des Sudetenlandes an das Deutsche Reich geben. Mit dem Einlenken der europäischen Mächte wird bedauerlicherweise ein erster Umsturzversuch des militärischen Widerstandes um die Generäle Ludwig Beck, Claus Graf Schenk von Stauffenberg und Erwin von Witzleben vereitelt, die Hitler mit Hilfe der Wehrmacht im Falle eines drohenden Krieges mit Großbritannien und Frankreich absetzen wollten.

Trotz Hitlers Beteuerung, der Anschluss des Sudetenlandes sei seine letzte Forderung, gibt er am 21. Oktober den Geheimbefehl zur "Erledigung der Rest-Tschechei" heraus und führt damit seine aggressive Politik weiter.

Innenpolitisch führt Hitler sein Ziel der Verfolgung politischer Feinde, besonders der Juden weiter. Auf Grund der großangelegten Hetzkampagne durch den Reichsminister für Propaganda und Volksaufklärung Joseph Goebbels, kommt es in der Nacht vom 9./10. November in ganz Deutschland zu organisierten Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung. Synagogen werden in Brand gesteckt und jüdische Geschäfte und Wohnungen geplündert und verwüstet. Diese Progromnacht, von den Nationalsozialisten als "Reichskristallnacht" bezeichnet, stellt den Höhepunkt von Diskriminierung und Verbrechen gegen die Juden vor dem Zweiten Weltkrieg dar. Zu Zeiten des Krieges gipfelt das Ganze in der Konferenz von Wannsee am 20. Januar 1942, auf der die planmäßige Massenvernichtung, die sogenannte "Endlösung der Judenfrage" beschlossen wird, worauf in den folgenden Jahren mehr als 6 Mio. Juden in den Vernichtungslagern von Auschwitz, Treblinka oder Theresienstadt ihr Leben lassen müssen.

1939

Ab 19. Januar werden alle in nichtkirchlichen Räumen stattfinden Veranstaltungen religiöser Vereine anmelde- und gebührenpflichtig. Damit versucht die Partei das christliche Leben weiterhin in kleinen, aber doch entscheidenden Schritten zu erschweren und letztendlich auszurotten.

Die Ausstattung der Kirche wird weiter ergänzt. Für den Hochaltar kann Pfarrer Rupp eine Holzplastik mit dem Bildnis des Heiligen Bartholomäus erwerben. Damit besitzt die Kirche endlich auch ein Bildnis ihres Patrons.

Hitler nutzt im März, als der Nationalitätenstreit zwischen Tschechen und Slowaken einen neuen Höhepunkt erreicht hat, die Gunst der Stunde und lässt die Wehrmacht am 15. März entsprechend dem Geheimbefehl vom 21. Oktober 1938 in der Tschechoslowakei einmarschieren. Am darauffolgenden Tag wird das "Reichsprotektorat Böhmen und Mähren" errichtet und die Slowakei wird ein selbständiger Staat unter dem Schutz des Deutschen Reiches. Wieder einmal sehen die Großmächte nur zu anstatt zu handeln, allerdings geben sie, als am 23. März die Verhandlungen zwischen Polen und Deutschland über eine exterritoriale Verbindung des Reiches mit Ostpreußen und den Anschluss Danzigs scheitern, Garantien für die Unabhängigkeit Polens ab, weil sie befürchten, dass Polen Hitlers nächstes Ziel sein könnte. Zuvor erreicht Hitler jedoch am 23. März den Anschluss des Memelgebietes an das Reich.

Damit fehlt Hitler bei seiner "Heim ins Reich"-Politik nur noch der Anschluss der an Polen gefallenen Ostgebiete. Um auch diesen letzten Schritt wagen zu können, schließt Hitler am 23. August mit der Sowjetunion einen Nichtangriffspakt ab und regelt außerdem in einem geheimen Zusatzprotokoll die Aufteilung der Beute nach der Niederwerfung Polens. Hitler geht dabei davon aus, dass Großbritannien und Frankreich trotz ihrer Garantien auch diesmal wieder nur zuschauen und ihm nachträglich die eroberten Gebiete zusprechen werden.

1939 - 1945

Am 1. September 1939 beginnt Hitler mit dem Angriff auf Polen den Zweiten Weltkrieg, der so viel Leid, Elend und Tod über die Welt gebracht hat. Fast 30 Millionen Menschen kostet der Krieg bis 1945 das Leben. Deutschland selbst muss schwer für den verursachten Schaden bezahlen: Das ganze Land liegt in Trümmern, Deutschland wird geteilt und tausende Menschen werden aus ihren Wohngebieten vertrieben.

Hitler versucht den Angriff zu Beginn noch als Notwehr zu rechtfertigen, indem er SS-Soldaten in polnischen Uniformen den deutschen Sender in Gleiwitz überfallen lässt und danach im Rundfunk verkündet: "Seit 5:45 Uhr wird zurückgeschossen!". Diesmal jedoch fallen Großbritannien und Frankreich nicht wieder auf Hitlers Täuschungsversuche herein, sondern erklären ihm den Krieg, ohne jedoch direkt zu handeln. Stattdessen warten sie ab und lassen Hitler von Sieg zu Sieg stürmen. Nach dem schnellen Sieg über Polen folgt Anfang 1940 die Eroberung von Dänemark und Norwegen, doch mit Ausnahme eines Angriffes auf die deutschen Zerstörer in Narvik verhalten sich die Alliierten auch hier wieder ruhig. Als Deutschland im Frühjahr 1940 Belgien, die Niederlande und Luxemburg angreift, entsenden die Briten wieder nur eine kleine Expeditionsarmee, und die Franzosen ruhen sich hinter ihrer angeblich unüberwindbaren Maginot-Linie aus: Ein schwerer Fehler. Generaloberst Rommel gelingt das Umgehen der Linie, und er erwischt die Franzosen auf dem linken Fuß. Frankreich wird innerhalb von zwei Wochen überrannt und muss am 22. Juni 1940 in Compiégne die bedingungslose Kapitulation unterzeichnen. Damit ist nur noch Großbritannien mit Deutschland im Krieg.

Nach der Niederwerfung Frankreichs versucht Hitler zunächst, Großbritannien zum Frieden zu bewegen, doch der britische Premierminister Winston Spencer Churchill lehnt ab. Deshalb versucht Göring, England mit seiner Luftwaffe in die Knie zu zwingen. Als diese Versuche jedoch scheitern wendet sich Hitler neuen Zielen zu: Der "Lebensraum im Osten". Hitler lässt Pläne für einen Angriff gegen die Sowjetunion erarbeiten. Als Mussolini im Sommer 1941 Griechenland angreift, jedoch eine herbe Niederlage einstecken muss, und auch Jugoslawien die Freundschaftsverträge aufkündigt, greift Hitler mit der Wehrmacht ein und erobert in drei Wochen den Balkan. Am 22. Juni 1941 greift Deutschland die Sowjetunion an und operiert gleichzeitig auch in Afrika, wo die italienischen Truppen von den britischen Armeen überrannt worden sind.

Die Zersplitterung führt dazu, dass die deutsche Armee an zu vielen Stellen gleichzeitig ihre Kräfte einsetzen muss und so wird im Winter 1941 vor Moskau der Krieg quasi entschieden. Zwar kann die Wehrmacht im Sommer 1942 noch bis Stalingrad vorstoßen und die Stadt einnehmen, aber mit dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbour am 8. Dezember 1941 hat Deutschland jetzt noch einen weiteren Gegner, die USA. Als im Winter 1942 / 1943 die deutschen Truppen in Stalingrad eingeschlossen und vernichtet werden, beginnt der Anfang vom Ende.

Doch Hitler denkt nicht an Kapitulation. Stattdessen lässt er von Joseph Goebbels über den Rundfunk die Parole vom "Endsieg" verkünden. Mit der Kapitulation Italiens im Sommer 1943 und der Landung amerikanischer Truppen in Süditalien wird Deutschland in einen Zwei- und mit der Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944 in einen Dreifrontenkrieg verwickelt. Doch noch immer ist Hitler nicht zu einer Aufgabe bereit. Deshalb versuchen am 20. Juli 1944 mehrere Offiziere um die Generäle Ludwig Beck, Claus Graf Schenk von Stauffenberg und Erwin von Witzleben sowie ehemalige Politiker wie Julius Leber und Carl Friedrich Goerdeler, Hitler zu ermorden. Als das Attentat jedoch misslingt, werden die Widerstandskämpfer hingerichtet. Die letzten Monate des Krieges vom Juli 1944 bis zum Mai 1945 fordern mehr Menschen das Leben als der gesamte Krieg zuvor.

Als Berlin am 30. April 1945 von den Sowjets erobert wird, begeht Hitler Selbstmord, doch der Krieg geht noch bis zum 8. Mai 1945 weiter und kostet mehrere tausend Menschen das Leben.

Geschehnisse in Zeilsheim:

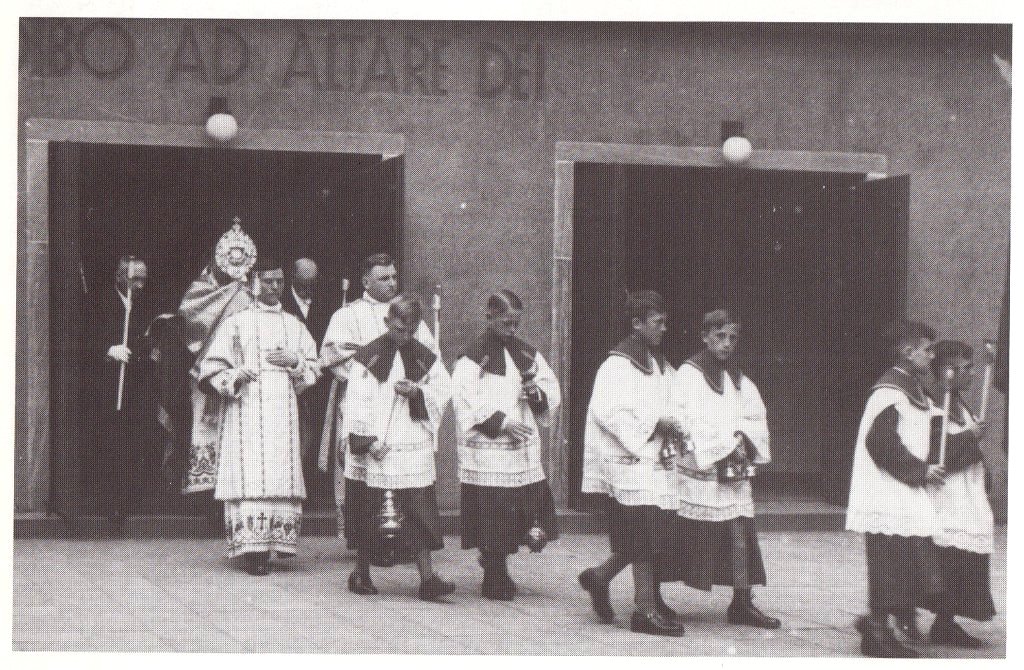

Die Regierung schafft 1940 alle kirchlichen Feiertage ab. Die Prozessionen zu Fronleichnam werden daher auf den Sonntag nach dem Fronleichnams-Tag verlegt. Allerdings können sie während des Krieges ohnehin nicht durchgeführt werden, da die Gefahr durch Tieffliegerangriffe zu hoch ist.

Trotz des Krieges wird die Pfarrkirche weiter ergänzt. Für den Anbau kann am 1. Juli 1941 eine Marienstatue angeschafft werden. "Maria im Rosenhaag" nennt Otto Zirnbauer seine Marienfigur. Auf der anderen Seite wird die Gemeinde zur Herausgabe der Bronzeglocken aufgefordert. Am 13. Dezember 1941 kommt man der Aufforderung nur zaghaft nach und liefert eine der beiden Glocken im Schwesternhaus ab. Am 14. Januar 1942 wird die Gemeinde dann allerdings auch zur Herausgabe der beiden größeren Glocken der Pfarrkirche gezwungen. Seit dem hängt im Dachtürmchen der Pfarrkirche nur noch eine Glocke.

Auch die Zeilsheimer Zivilbevölkerung wird erstmals direkt durch den Krieg in Mitleidenschaft gezogen. Am 3. September 1941 fallen in Zeilsheim an drei verschiedenen Stellen Bomben. Die Abwürfe sind allerdings nur versehentlich auf Zeilsheim gefallen, als Frankfurt von britischen Bomberverbänden angegriffen worden ist.

Verfasser:

Alexander von Janta-Lipinski

Quellen:

Vollert, Adalbert:

Zeilsheim - Ein Frankfurter Stadtteil in alter und neuer Zeit (Herausgegeben von der Frankfurter Sparkasse von 1822)

Kinder, Hermann; Hilgemann, Werner:

dtv-Atlas zur Weltgeschichte Band 1, 24. Auflage, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1990

Kinder, Hermann; Hilgemann, Werner:

dtv-Atlas zur Weltgeschichte Band 2, 28. Auflage, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1994

Die am 28. April 2014 gegründete die Hessische St. Jakobusgesellschaft Frankfurt am Main hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Religion, Kultur und Wissenschaft im Hinblick auf die Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela zu fördern. Der Verein verfolgt seine Ziele in christlichem Geist und in Verbindung zu den Kirchen. Er fühlt sich der europäischen Zusammenarbeit und Völkerverständigung verpflichtet.

Die am 28. April 2014 gegründete die Hessische St. Jakobusgesellschaft Frankfurt am Main hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Religion, Kultur und Wissenschaft im Hinblick auf die Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela zu fördern. Der Verein verfolgt seine Ziele in christlichem Geist und in Verbindung zu den Kirchen. Er fühlt sich der europäischen Zusammenarbeit und Völkerverständigung verpflichtet.